Einführung

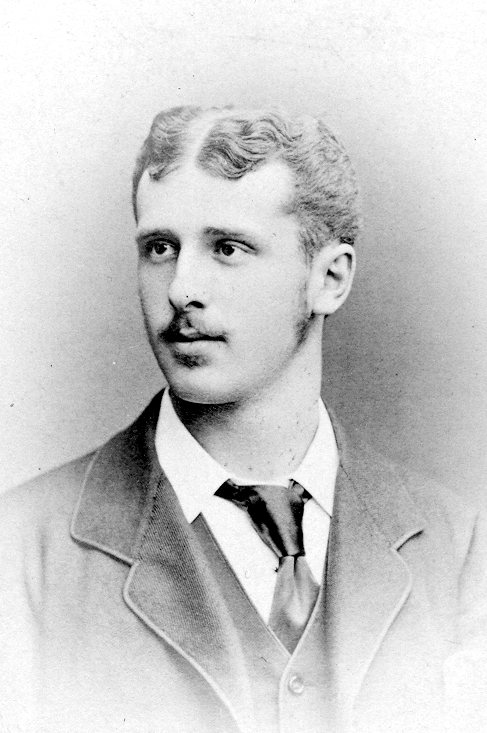

Die Erinnerungen des deutschstämmigen Unternehmers und Moskauer Bankiers Andreas Zenkers (1855–1926), der um 1920 aus Russland – der Revolution wegen – ausreisen musste, stellen einen einzigartigen Bericht über die Entwicklung, den Charakter und den Geschäftsalltag der russischen Wirtschaft von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Revolution 1917 dar. Die Besonderheit seines Berichtes basiert auf der Detaillkenntnis des Geschäftslebens Russlands, das nicht nur allgemeine Entwicklungen, Auseinandersetzungen einzelner Unternehmen sondern auch das mentale geschäftliche Gebaren und die Stilformen dieser Zeit wiedergeben. Vergleichbar mit Zenkers Memoiren über Russland sind in Deutschland die ungefähr gleichzeitig erschienenen Memoiren des Bankiers der Berliner Handelsgesellschaft Carl Fürstenberg. Der ebenfalls aus Russland kurz vor dem Ersten Weltkrieg ausgereiste deutschstämmige Unternehmer Georg Spies (1861–1926), der ebenfalls in Moskau geboren, in verschiedenen russischen Wirtschaftsbranchen tätig war, wandte sich in den 1920er Jahren an den mittlerweile in Paris lebenden Andreas von Zenker um Informationen über die Unternehmer Russlands. Er, der selbst Memoiren über seine Arbeit in Russland verfasste, wollte ein Buch über die Geschichte ausländischer Unternehmen in Russland verfassen. Spies schrieb an zahlreiche Unternehmer in der Emigration, wie an Emanuel Nobel, an die Textilkaufleute der Familie Četverikov und an die Familie Rabeneck, die ihm mehr oder weniger Informationen lieferten. Dennoch mit Abstand am ertragreichsten wurde die Reaktion Zenkers mit seinen ausgedehnten Texten – er hatte sich außerordentlich bemüht, sich zu erinnern.

Die Familie Zenker stammte aus Böhmen. Das erste Mitglied dieser Familie, Andreas (1764–1838), von Beruf Glaser, wanderte bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Moskau aus. Anscheinend gelang es der Familie schnell Karriere zu machen, denn bereits um 1810 zählte das Haus Zenker zu den führenden Kaufleuten Moskaus. In der Mitte des des 19. Jahrhunderts stellte Zenker eines der führenden Bankhäuser Moskaus dar. Andreas Zenker, der von 1880–1917 aktiv war, kannte sich daher im russischen Geschäfts und in der „Haute Finance“ Russlands – wie er schrieb – in struktureller und personeller Hinsicht sehr gut aus. Der Chronist führte die Privatbank Zenker & Co. bis in die 1890er Jahre, um sich dann – quasi – von der großen St. Petersburger Internationalen Kommerzbank aufkaufen und seine Bank zu deren Moskauer Filiale werden zu lassen. Dies ließ sein Blickfeld noch weiter wachsen. In vielem ist diese Beschreibung auch noch heute für diejenigen, die in Russland geschäftlich tätig sind oder es auch vorhaben, interessant und aufschlussreich. In vielem sind die Entwicklungen im 19. Jahrhundert mit heutigen Verhältnissen in Russland vergleichbar.

Natürlich weist seine Ausführung auch Lücken auf, die Berichte über die Versicherungswirtschaft und das Reedereigewerbe sind etwas bescheiden.

Andreas von Zenker erfuhr ein schweres Schicksal. Er wurde, wie andere russische Unternehmer, die bis zur Revolution sehr wohlhabend waren, in ein anderes geographisches und oft auch schlechteres materielles Umfeld geschoben. Er sah sich auch als Emigrant, obwohl er deutschstämmig war. Die finnische Staatsbürgerschaft, die Zenker seit den 1830er Jahren innehatte, hatte ihn und seine Familie bereits von der deutschen Wurzel gelöst. Sie besaßen diese wie auch andere ausländische Kaufleute, weil die russische Regierung 1832 mit ihrem Staastsbürgerschaftgesetz Ausländer vor die Alternative stellte, entweder die Untertanenschaft des Russischen Reiches anzunehmen oder auszuwandern. Die Staatsbürgerschaft Finnlands, dessen Souverän der russische Kaiser war, duldete die Regierung allerdings. Diese trägt die Familie auch noch heute. Nach der Auswanderung sank das materielle Wohlergehen erheblich. Gewisse Mittel existierten zwar auf Auslandskonten, die reichten aber nicht aus. Die Nachkommen von Andreas Zenker übten Berufe wie Rechtsanwälte und Manager aus.

Zenker’s Beschreibung fällt in die Zeit des Wachstums der russischen Wirtschaft und behandelt die Entwicklung Russlands im Mikroschema. Der Außenhandel wuchs damals sehr stark. Russland nahm im internationalen Handel im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert in einigen Handelsbereichen eine wichtige Rolle ein. Der Umfang des damaligen Welthandels verzehntfachte sich von 1,5 Mrd. im Jahre 1800 auf 11 Mrd. im Jahre 1870 und auf über 38 Mrd. Dollar im Jahre 1913.

Der Handel mit Russland machte 4 % des Welthandels aus, über den umfangreichen Export von Rohstoffen wie Getreide, Flachs, Hanf, Pottasche und später auch von Erdöl, sowie über den Import von Baumwolle, Rohzucker, Kohle, Maschinen und Lebensmitteln wie Tee und Kaffee nahm Russland eine wichtige Stelle im Welthandel und der Weltwirtschaft ein. Insbesondere der Getreideexport nahm seit 1850 für die russische Wirtschaft eine wichtige Stelle ein. Dies blieb bis 1914 erhalten, zudem wuchs seit den 1880er Jahren mit dem Petroleum ein neues Exportgut heran, das auch heute das Leitgut der russischen Wirtschaft ist.

Zenker nennt diese wichtigen Bereiche und spricht über die herausragenden Getreidehändler wie die Griechen und Juden am Schwarzen Meer, die Petroleumunternehmer wie Nobel und Mantašev oder die Teeimporteure Kuznecov und Vysockij.

Seit den 1870er und 1880er Jahren wuchs auch die Industrie zunächst im Textilsektor und Lebensmittelbereich, dann wegen des Ausbaus der Eisenbahnen auch der Metallbereich.

Die russische Textilindustrie nahm weltweit Platz fünf ein – sie hatte am Welthandel jedoch nur einen geringen Anteil. Ihre Waren konnten lediglich nach Asien exportiert werden. Knoop, Morozov, Prochorov u. a. Größen des Textilgeschäfts kommen hier vor.

Viele ausländische Unternehmer zog dieser Markt an. Große Vermögen konnten sich bilden und verschwanden aber auch wieder. Es entstanden Unternehmen, an denen viele Ausländer ihren Anteil hatten. Darunter waren auch viele Firmen, die später bedeutende Weltunternehmen wurden. Anfänglich war der Anteil der Ausländer am Wirtschaftsvolumen auch sehr groß, er fiel später aber zu Gunsten einheimischer Bevölkerungsteile. Es treten Namen von Unternehmen auf, die teilweise in der Forschung noch sehr unbekannt oder unbeachtet blieben, wie – auch das Haus Zenker selbst – die Bankiere Kinen, Albert und Henry Marc und Borchardt. Auch fällt auf wie stark einige, heute noch aktive große Unternehmen mit Russland damals mehr oder weniger verbunden waren: J. H. Schröder und Brandt (Banken), Louis Dreyfus (Getreide), Batignolle (Brückenbau), Felten & Guillaume (Kabel) und Nestlé (Lebensmittel). Die bekannte Rolle von Siemens muss nicht unbedingt betont werden.

Auch viele Besonderheiten der Wirtschaft, die besonders charakterisiert sind durch eine starke Kontrolle des Staates mit der Erscheinungsform einer einerseits bürokratischen Verwaltung, die aber andererseits nicht sehr effizient für die Wirtschaft wirkte, werden in den Berichten Zenkers bildhaft deutlich. Zenker erwähnt hier z. B. das Gewicht des Staates beim Eisenbahnbau und in der Finanzpolitik.

Der Briefe von Andreas Zenker werden hier erstmals publiziert. Teile wurden vom Herausgeber bereits zitiert und genutzt. Die einzelnen Berichte gliedern den Text relativ gut – Zenker beschreibt im ersten Teil seine Familie und sein Unternehmen. In den folgenden Briefen, die trotz natürlicher Unterbrechung, gut ineinander übergehen, wird die Entwicklung einzelner russischer Wirtschaftsbranchen besprochen. Eine Leitlinie stellte dabei die ausländischen Unternehmen, für die sich sein Briefpartner interessierte, dar. Zenker löste sich aber allmählich von dieser Vorgabe und beschrieb die Wirtschaft auch unabhängig davon.

Am Anfang standen bei ihm die Banken, gefolgt vom Eisenbahnbaugeschäft, mit dem die Banken der Kreditvergabe wegen eng verbunden waren, es folgen Textilien, Getreideexport, Zucker, Teeimport, Landwirtschaft, Chemie, Metallwirtschaft, Elektrizität sowie Petroleum. Deutlich wird, dass der Handel, der Getreideexport, die Textilindustrie, die Zuckerraffinierung Hauptrollen spielten. Besonders wird die dann schnell wachsende Erdölförderung sichtbar.

Auch berücksichtigt er die nationalen Gruppen in der Wirtschaft wie Deutsche, Engländer, Franzosen, Italiener, Armenier, Juden und Griechen. Wenn er seinen Text, der vermutlich auch Grundlage seiner eigenen Memoiren werden sollte, strukturierte, wiederholte er sich gelegentlich. So kam er oft manchmal unabhängig vom Inhalt, auf große Firmen zurück.

An einigen Stellen wird die Abhandlung durch allgemeine Betrachtungen, die Seitenhiebe auf Bolschewiken, auf Neureiche, und auch gegen Juden beinhalten, unterbrochen oder ergänzt. Die Auffassungen Zenkers gegenüber den Juden und und einige Stilformen werden vom Herausgeber ausdrücklich nicht geteilt. Die Publikation dieser Fakten können für die Antisemitismus Forschung von Wert sein.

Sein für ihn schon gewöhnlichen – an einigen Stellen offener – Antisemitismus war meistens mit allgemeinen Klischees behaftet. Antisemitismus war bei vielen Großunternehmern weltweit verbreitet. Morten Reitmayer charakterisierte diesen Unternehmer Antisemitismus als ideologielos: „…handelte sich vielmehr um eine Vielzahl stereotyp wiederholter Schein- und Halbwahrheiten…“. Eine Rolle für Zenkers Antisemitismus dürfte die für Zenker sehr negative persönliche Erfahrung der Revolution, die ihm stark von jüdischen Revolutionären geleitet schien, gespielt haben. Diese auch noch heute gelegentlich zu findene Behauptung stellte allgemein einen Grund für derartige Tendenzen in Russland dar – wie auch der Vorwurf der Dolchstoßlegende als Grund für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg diese negativen Auswirkungen hatte. Dazu kamen allgemein negative Erfahrungen und Konkurrenzdenken im Geschäft mit jüdischen Unternehmern sowie ein in Russland unter einigen Unternehmern, wie bei Morozov und selbst bei dem jüdischstämmigen Walter Marc, alltäglicher antisemitischer Stil. In Russland selbst repräsentierte zudem eines der Ländern mit der größten jüdischen Bevölkerung und einer starken antijüdischen Politik und Gesetzgebung.

Zenker erwähnt die jüdischen Unternehmer und Firmen, die er konkret kannte, wie Günzburg, Dreyfus, Kogan mit Respekt, bei einigen Firmen, wie bei Brodskij, Rosenthal und Vysockij, taucht Achtung mit Ironie vermischt auf.

Bemerkenswerterweise schrieb Zenker 1926 aus Paris. Er reiste mit Schwierigkeiten im Jahre 1920 aus Russland aus und ließ sich in Paris und nicht in Deutschland oder Österreich nieder. Der Grund war eindeutig: In Paris (vor allem im 16. Arrondissemont) wohnte die Mehrheit seiner Bekannten wie Rabeneck und Putilov. Seine Nachkommen blieben in Paris (sein Enkel, der allerdings zudem auch in vielen anderen Ländern lebte, wohnt noch heute dort), zogen nach Deutschland, Schweden oder auch Finnland. Andreas Zenker gelang es nicht mehr seine Memoiren zu veröffentlichen, er starb 1928 in Paris. Bemerkenswert ist, dass auf dem Grabstein in Paris der Adelshinweis nicht vermerkt ist. Im russischen Adelsverzeichnis ist er auch nicht erhalten. Er – wenn er dennoch auch existiert hatte – erwähnt ihn auch selbst nicht, anscheinend nahm er seine Bedeutung eher gelassen hin – so wie es auch viele andere geadelte Unternehmer sahen.

Den handschriftliche Text bzw. die Briefe Zenkers, hatte Georg Spies 1926 erhalten. Georg Spies verstarb im gleichen Jahr. Der Weg der Briefe war dennoch kurios: anscheinend gelangten sie von Spies nach Helsinki zu Bruno Spies, dessen dort arbeitenden Neffen. Dieser wiederum übergab sie mit anderen Materialien, die zum Komplex der geplanten Unternehmergeschichte von Spies gehörten, Erik Amburger (1909–2001), dem großen Spezialist zur russischen Unternehmergeschichte. Erik Amburger übergab dem Herausgeber die Briefe, die im Original dann an die Nachkommen von Georg Spies zurückkehrten.

Das Original ist verschollen. Dazu gehören noch andere Schriftstücke und Briefe, die Spies von verschiedenen Unternehmer in der Emigration erhielt, u. a. von E. Nobel, Cetverikov, Rabeneck und Jenny.

Die Erinnerungen Andreas Zenkers stehen dem Leser in mehreren aufeinanderfolgenden Briefen (Berichte A-L) gegenüber. Zenker schrieb Georg Spies seine Erinnerungen in zwölf langen Berichten. Die Anrede- und Verabschiedungsformen wurde beibehalten, da es dem Textfluss nicht schadet. Außerdem zeigen die Übergänge oft auch innere Stimmungen und Einstellungen Zenkers. Verändert wurden grammatikalische Fehler, Abkürzungen, die Zenker vor nahm wie A. Z. (Andreas Zenker) oder franz. (französisch). Ältere Rechtschreibformen wurden ersetzt, der zeitgemässe Stil Zenker wird dadurch aber nicht beeinträchtigt. Bei der Transkription russischer Namen und Begriffe wird im eigentlichen Text die Schreibweise Zenkers beibehalten.

Добавить комментарий