Ермаченко Игорь Олегович

Значение русско-японской войны 1904–1905 гг. для актуализации образов Кореи и корейцев в русском общественном сознании трудно переоценить. Именно в преддверии борьбы за сферы влияния на Дальнем Востоке в России появились первые качественные обзоры и исследования, посвященные Корее, включая отчеты о научных экспедициях[1]. В 1900 г. министерство финансов выпустило в свет фундаментальное «Описание Кореи» в трех частях общим объемом около 1250 страниц, которому современники не находили аналогов за рубежом[2]. Однако для массового читателя Корея – «эта странная страна»[3], «тот уголок Дальнего Востока, который до сих пор был для нас почти безразличен»[4] – превратилась в объект общего интереса только благодаря войне.

Наиболее оперативно отреагировала на этот интерес пресса, сделавшая сообщения из Кореи постоянным материалом рубрики новостей. Сразу после начала войны Корея изображалась мирным государством, пострадавшим от незаконного и вероломного вмешательства Японии, которая нарушила международные договоренности о корейском нейтралитете. Появились сообщения о негативных откликах на происходящее сотрудников дипломатических миссий Кореи, о переезде корейского императора в помещение французского посольства, о бегстве корейцев «в наши пределы». Соответствующий тон задавали публикации в официальных отделах прессы заявлений и распоряжений МИДа и военного ведомства. Например, 6 февраля 1904 г. в телеграмме временного командующего Маньчжурской армией генерал-лейтенанта Н. П. Линевича говорилось о том, что «японцы в отношении корейцев ведут себя враждебно», тогда как «корейцы питают к нам особое доверие и дружбу и говорят, что русские сильнее японцев»[5].

Однако вскоре в эту картину были внесены существенные коррективы. Они определялись как сложной международной обстановкой и неоднозначностью линии корейского правительства в условиях японского диктата, так и идеологическим, а также коммуникативным контекстом самих российских условий. Сказывались, в частности, разные идейные установки редакторов и публицистов, сложившиеся еще до начала войны, при обсуждении перспектив решения «корейского вопроса». Либеральные журналисты акцентировали внимание на модернизационном рывке Японии, обсуждая вопрос о степени «законности» ее цивилизаторских устремлений в Корею. Последняя противопоставлялась «европеизированной» Японии как страна, которая «ничего не внесла в жизнь Европы, чтобы заинтересовать ее своим существованием»[6]. Консервативно-«патриотические» публицисты избегали такого противопоставления: «Не Корея, не Маньчжурия, не Япония и не Китай, – а с одной стороны стоит белая раса, с другой желтая»[7]. Ряд обозревателей рассматривал Корею сугубо утилитарно – исключительно с точки зрения использования ее в качестве базы последующих военных операций, как русскими, так и японцами («квартирование войск неудобно, сбор запасов затруднителен, скота мало, лошадей почти нет, но они хороши…»[8] и т. д.). В центре оказывались военно-статистические сведения, прежде всего вопрос о наличии и качестве дорог.

В то же время, ажиотажный информационный спрос и газетно-журнальная конкуренция (при относительно мягкой тогда цензуре) сочетались с отсутствием самостоятельных и надежных каналов информации о корейских делах. Соответственно, редакции взаимно полемизирующих газет и журналов предлагали читателю в основном совпадающий набор сообщений зарубежных агентств и органов печати. На них же основывались многие собственные корреспонденции (часто перепечатывавшиеся друг у друга разными изданиями) и, что еще важнее, сводки Российского телеграфного и Торгово-телеграфного (впоследствии Санкт-Петербургского телеграфного) агентств, которые воспроизводились практически повсеместно. Качественное комментирование последних известий и проверка их достоверности в таких условиях были по существу невозможны – новости из-за рубежа и без того появлялись в русских газетах спустя день-два после оригинальной публикации. В результате стремление к максимальной информационной полноте и оперативности приводило к формированию очень эклектичной и противоречивой картины событий в Корее. Согласно постоянно меняющимся, нередко «сенсационным» известиям, отражавшим самые разные точки зрения, Корея выступала перед читателями то как потенциальный союзник России, страна, где разворачивается антияпонская «народная агитация», происходят беспорядки и «нападения населения на японцев», зреют придворные заговоры против оккупации и готовятся адреса «с выражением симпатий русскому воинству»[9], то как государство, почти уже воюющее за Японию, вплоть до сообщений о появлении в Маньчжурии «корейских солдат, одетых в японскую форму»[10]. Неопределенности добавляли рецензенты и обозреватели зарубежной литературы о Корее, способные компилировать прямо противоположные точки зрения. Отсутствие у них востоковедческих знаний при желании оригинально мыслить порождало броские обобщения вроде сравнения Кореи с нелетающей птицей додо, истребленной мореплавателями из-за своей беспомощности[11].

На фоне столь специфического повседневного информирования русских читателей о положении дел в Корее особую роль приобретали свидетельства очевидцев, особенно в жанре путевых заметок, способном дать более или менее цельную картину для заинтересованной, но недостаточно подготовленной публики. Личные авторские впечатления могли логически организовать материал и до известной степени преодолеть эклектику заимствованной газетно-книжной информации. Естественно, в условиях войны, после высылки японцами из Кореи российских подданных и скором отступлении русских войск с севера страны, надеяться на свежие тексты такого рода не приходилось. Свидетельства, принадлежавшие участникам военных рейдов на корейскую территорию, были единичными и к тому же довольно своеобразными, вступая порой в диссонанс с другими материалами прессы. Так, анонимный автор – офицер из отряда полковника Мадритова, предпринявшего весной 1904 г. двухмесячную военную экспедицию в северную Корею, пишет о «вражде» со стороны местных корейцев, которые «поджигали ночью деревни, где мы останавливались, и старались ежеминутно нас тревожить <…>, угоняли скот и сами убегали»[12]. Он говорит о «великой радости», испытанной при возвращении на китайскую территорию воинами, уставшими от «постоянных стычек то с корейцами, то с японцами». Впрочем, мотивы такого «коварства» вполне объясняются акциями самой русской стороны, начавшей свои действия внезапным разоружением корейского гарнизона в Чхосане. Об общем настрое участников рейда говорят и приведенные автором слова популярной в начале войны солдатской песни, с которой отряд переправлялся через пограничную реку Ялу:

«Мы спешим теперь в Корею,

Мы Кореюшку страну

Подчиним теперь Царю!»

Но и в предвзятом отношении к Корее, переносимом автором даже на природу, подспудно ощущается легкий оттенок собственной неправоты: «Угрюмо смотрит на нас высокий скалистый берег Кореи, как будто желая спросить: зачем пожаловали незваные гости?»[13]. Проблема непродуманности и непоследовательности отношений с местным населением, общая и для корейского, и для маньчжурского театров военных действий, постоянно беспокоила наиболее дальновидных русских публицистов и военных. В апреле 1905 г. «Хроника русско-японской войны» опубликовала по сути уже потерявший свою актуальность пассаж: «Если мы задались целью победить японцев, привлечем сначала на свою сторону население. Нельзя забывать, что мы воюем в чужой стране, среди чуждого народа, не знаем его языка, нравов, обычаев. …Теперь лучший и последний случай на войне сблизиться с населением» (1905. № 17. С. 66).

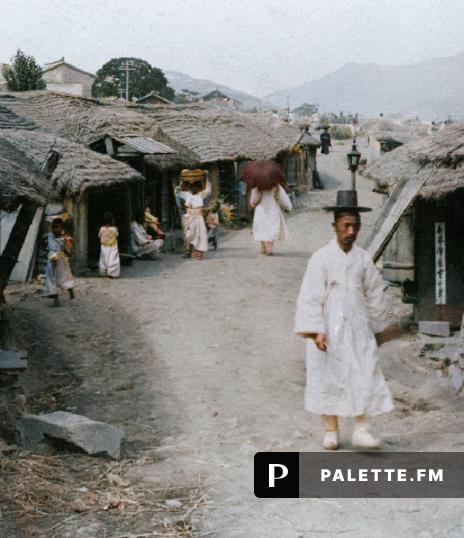

В основном же русская печать вынуждена была ограничиться публикацией текстов путешественников-иностранцев или соотечественников, посетивших Корею еще до войны. Качество такой трансляции во многом зависело от характера самого периодического издания, ориентации его на определенные категории читателей. Для «легкой», развлекательной прессы показателен пример журнала «Огонек» – популярного «иллюстрированного обозрения общественной и политической жизни, наук и изящных искусств». Здесь печатались лишь краткие фрагменты или упрощенные пересказы путевых заметок, адаптированные к непритязательному «салонно-мещанскому» вкусу. Так, из обширного сочинения А. Гамильтона «Огонек» позаимствовал лишь несколько плохо согласующихся друг с другом оценок, не дающих представления об общей позиции автора и объединенных заглавием «Нечто новое о корейцах» (1904. № 5). Сначала приводилась характеристика Сеула как «самого интересного и чистого города Востока» с упоминанием о телеграфе, скором поезде Сеул – Чемульпо, «электрическом городском трамвае» и об общих радужных перспективах корейской столицы, которую «через несколько лет нельзя будет узнать». Затем описывались «белые одежды мужчин», которые напоминают «первые века христианства» (!) и «приятно поражают» каждого путешественника, а также, более подробно, непременные для многих публикаций корейские шляпы (в особенности «траурная»). Сообщалось также об огромном влиянии «нынешней императрицы, леди Ом» на императора – «любезного, прогрессивного человека». Завершалась статья утрированным перечислением самых экзотичных компонентов корейской кухни и наиболее непривычных для европейца способов их приготовления с итоговым выводом: «Неудивительно, что корейцы страдают страшным катаром желудка». Особое внимание здесь, как и в других фрагментах, уделялось теме «корейской женщины», что неудивительно для журнала, поместившего на общей обложке комплекта за 1904 г. изображение романтичной юной дамы, увлеченной чтением. Наиболее примечателен материал «Огонька», который и назывался «Корейская женщина» (1904. № 28. С. 222–223), представляя собой изложение салонной беседы некоего неназванного гостя, «приехавшего недавно с Дальнего Востока и вообще долгое время жившего в Корее» (конечно же, с ответом в финале на «лукавый» дамский вопрос по поводу флирта с кореянками). Обязавшись «по просьбе дам» рассказать «все, что он знает о корейских женщинах», повествователь, озвучив топос об их «изоляции» от мужского общества, зарекомендовал кореянок как больших модниц: «Главный же предмет, который им … преподается, – это искусство нравиться мужчинам. Кореянка охотно наряжается, притом с большим кокетством. Кореянка изводит массу духов к вящему удовольствию английских фабрикантов… “Женщина – это цветок”, – говорит корейская пословица. А потому идеалом женщины для корейца представляется девушка чистая, добрая и поэтично настроенная». Редакцию не заботили несовпадения с опубликованными ранее отрывками из дневника француза Р. Нивелля «У корейского императора» (№ 8. С. 58–63), где сообщалось, что «в этой благословенной стране, с простыми нравами, вопросы моды столь же мало волнуют мужчин, как и женщин». Тем не менее, для обоих материалов, хотя и в разной степени, свойственен примитивный и самодовольный европоцентризм. Русский «знаток корейских женщин», в сущности, использует чужие обычаи, чтобы полусветски поиронизировать над собственными. В связи с недоступностью кореянок «…корейским отставным ротмистрам не за кем охотиться, а корейские великовозрастные гимназисты волей-неволей принуждены ухаживать за японскими гейшами… <…> В брак в Корее вступают очень рано, причем жениться обязан каждый кореец, не дожидаясь при этом, как это принято у нас, чтобы у него вылезли все волосы… О приданом в стране “Утреннего спокойствия” никто и понятия не имеет, а потому в Корее совсем нет старых дев» (№ 28. С. 223). Французский чиновник, после резких антияпонских выпадов в трагическом повествовании об убийстве японскими агентами в 1895 г. корейской императрицы, пренебрежительно рисует пятидесятилетнего императора как приятную в общении, но весьма незначительную личность, по-мальчишечьи «тянущуюся к Европе», но скованную в этом движении придворным церемониалом и влиянием окружения: «…Я без усилия над собой не могу представить, что предо мной стоит потомок пятивековой династии» (№ 8. С. 62).

Подобный легковесный подход, проникнутый «ориенталистскими» стереотипами эпохи и характерный для многих изданий, отводил сообщениям о Корее место экзотической периферии военной хроники, необязательного дополнения к многосторонней информации о других, «главных» участниках конфликта – Японии и Китае. Даже специализированный московский журнал «Война с Японией» предпочитал вместо оценки перспектив корейского театра войны публиковать занимательную легенду о введении в 1061 г. мудрым корейским монархом для исправления «беспокойного характера своего народа» большой фарфоровой шляпы, трансформировавшейся затем в традиционный головной убор. Страх разбить ее «сделал из каждого корейца образец осторожности и важности, прекратил на улицах шум, толкотню, резкие движения, сделав народ вежливым и мягким» (1904. № 8. С. 15). Эта «несерьезная» заметка, тем не менее, специфически отражает два характерных и для русского, и для западного общественного сознания аспекта: смещение дискурса о корейцах в этнохарактерологическую сферу и особое значение вопроса о роли реформ в корейском обществе.

Несомненно, наиболее заметным материалом, заполнявшим жанровый пробел, стал обширный цикл путевых очерков В. Л. Серошевского «Ключ Дальнего Востока». Он публиковался во влиятельной либеральной газете «Русские ведомости» на протяжении 1904–1905 гг., а затем в переработанном виде и под другими названиями вышел в 1905 г. уже в книжном формате, причем сразу двумя изданиями[14]. Переизданные еще и в 1909 г., очерки Серошевского оказали существенное воздействие на формирование представлений о Корее в России того времени.

Помимо того, что автор, участник дальневосточной экспедиции, организованной Русским географическим обществом, побывал в Корее непосредственно в канун войны, в 1903 г., качество текста определялось и самой его незаурядной личностью. Вацлав Серошевский (1858–1945), поляк, оппозиционный царскому режиму, отбыл в 1880–1891 гг. сибирскую ссылку, на протяжении которой изучал быт северных народностей, показав себя талантливым этнографом. Его книга «Якуты: опыт этнографического исследования», вышедшая в Санкт-Петербурге в 1896 г. и получившая широкий отклик специалистов, высоко оценивалась даже в последнем издании «Большой советской энциклопедии» (М., 1976. Т. 23. С. 312), а в 1993 г. была вновь переиздана в Москве. Как заметный писатель-беллетрист он оставил, в частности, повести и рассказы «из китайской жизни». Путевые заметки Серошевского отличает не только общая постановка вопроса о роли Кореи в региональной политике, отраженная самим заглавием. На них в равной степени сказались, с одной стороны, исследовательский и писательский опыт, с другой – политические взгляды ученого-литератора.

Важным явилось то, что непосредственно перед Кореей Серошевский побывал в «Стране Восходящего Солнца» и, судя по всему, приехал оттуда последовательным «японофилом». Убежденный прогрессист и одновременно польский националист, вступивший через десять лет в Польский легион Ю. Пилсудского (поляком Серошевский представился даже своему переводчику-корейцу, чем вызвал его полное недоумение[15]), автор «Ключа Дальнего Востока» никак не мог разделить антияпонский патриотический пафос. Он воспринимал Японию как образец государства, умело отстаивавшего собственные национальные интересы и передовой путь развития. Редкие саркастические замечания в адрес, по-видимому, следившей за ним японской контрразведки полностью теряются на фоне подобных оценок. Соответственно, через весь цикл проходит противопоставление Японии и Кореи как двух моделей национально-государственной самореализации – удачной и несостоявшейся. Серошевский с первых же строк отметает «корейскую легенду» – поверхностную идеализацию «чудной страны» как «лакомого куска», ждущего только вложения капиталов. Даже корейские берега при первом взгляде на них кажутся автору «крайне мрачными и некрасивыми … после жизнерадостных берегов Японии». Японские «очаги цивилизации» в открытых портах Кореи поражают Серошевского своим контрастом с «крайней убогостью» окрестных корейских поселений, представляющих «живую картинку из каменного века» (Русские ведомости. 1904. № 66. С. 3). Он восхищается «поистине японской точностью», организованностью и предприимчивостью, приписывая именно японцам заслугу «открытия» Кореи внешнему миру и направления ее по пути реформ. На эти реформы неспособны продажные корейские чиновники – «зло страны» – или местные купцы, «косные, невежественные и небогатые» (1904. № 66. С. 4; 1905. № 28. С. 2–3). Именно японцы учредили в Корее подлинное банковское дело, тогда как корейские банки, «основанные при содействии финансового советника К. Алексеева, усиленно поддерживавшиеся корейским правительством и всякими враждебными “японцам и англичанам” элементами, нужно считать скорее за политические, чем финансовые учреждения» (1905. № 10. С. 2). Под наблюдением японских инженеров и досмотрщиков, пишет наблюдающий за портовым строительством Серошевский, «сонные, медлительные корейцы двигались … быстро и складно» (1904. № 66. С. 4). Саму же Корею, все еще не пробудившуюся «от многолетнего сна», автор рассматривает как «передаточную станцию на пути китайского влияния в Японию», находя в ней извечный, геополитически заданный недостаток самобытности (1904. № 208. С. 3). В природных ландшафтах, народных обычаях, религиозных верованиях, повседневном быте корейцев он постоянно ищет и обнаруживает то китайские, то японские компоненты или аналоги. В результате «весь корейский строй» представляется ему лишенным «энергии и стремительности труда, … верующего в свое самоусовершенствование» (1904. № 140. С. 4). По мнению Серошевского, только под влиянием Японии и ее успешной войны с Китаем среди лучшей части корейской интеллигенции проснулись «сознание своего упадка и жажда исправления» вместе с прежним почитанием наук (1904. № 236. С. 4).

Однако солидный научный багаж, любознательность этнографа и внимательность писателя не позволили Серошевскому превратить свои путевые заметки в банальный идеологический лубок. Его труд выгодно отличается от многих современных ему описаний Кореи, в том числе и путевых очерков соотечественников, за счет богатого фактологического содержания и профессионализма наблюдений. (Достаточно сравнить «Ключ Дальнего Востока», например, с печатавшимися в «Новом времени» начиная с 14 (27) февраля 1904 г. «Корейскими этюдами» С. Н. Сыромятникова, который побывал в Корее в 1897 и 1898 гг.). Автор стремится дать всеобъемлющую, почти энциклопедическую картину корейской жизни. Конечно, корейские очерки Серошевского не могут соперничать с его же исследованием якутов – результатом не краткой поездки, а многолетней непрерывной полевой работы. Многие сведения о Корее автор тоже черпал из литературы (того же «Описания Кореи», ряда англоязычных работ или «The Korean Repository», где публиковались официальные данные корейского правительства), однако неизменно подвергал их собственному критическому анализу и по возможности соотносил с личными наблюдениями. Так, он решительно опровергает мнение Уилкинсона об объединении в одной корпорации носильщиков и бродячих торговцев, заметив, что все опрошенные им этот факт отрицали (1905. № 10. С. 2). В конце 1904 г., в XVI выпуске очерков, словно устав от разоблачительных замечаний, Серошевский публикует «страничку из дневника» за 28–30 сентября 1903 г., где признается вдруг в явной симпатии к Корее и корейцам: «Теперь я знаю, что такое “Страна утреннего спокойствия”! Несчастная страна, вечно жаждущая умиротворения! Удивительная страна заботливо возделанных, глубоких и тихих долин среди высоких, бесплодных и ветреных скал!» (1904. № 331. С. 3). «Сказочная страна “Белого сна”, залитая мягкими лучами бело-молочного солнца!» (1904. № 334. С. 2). К этому моменту критический пафос заметно идет на убыль, лексикон автора обогащается позитивными эпитетами. Появляются почти импрессионистические описания природы с массой живописных деталей. Меняется и отношение к окультуренному ландшафту: «Впереди нас обширная долина, вся занятая рисовыми полями. <…> Лица мужиков сияют, щеки детей округлы и румяны, – год выдался урожайным. <…> Благодаря обилию деревьев окрестности кажутся все веселее и прелестнее…» (1904. № 331. С. 3). «Появляются все чаще особнячки-усадьбы, крытые черепицей, щеголеватые дачи, окруженные хорошенькими садами, обстроенные солидными хозяйственными постройками… <…> Говор, смех…» (1904. № 334. С. 2). Отступает на задний план характерное для первых глав стереотипное восприятие корейцев как «народа усталого, измученного, торопящегося пройти сквозь жизнь, не размышляя о завтрашнем дне, народа-странника…» (1904. № 152. С. 3). Впрочем, и с самого начала Серошевский не замалчивает привлекательные для него стороны корейской действительности, даже если они имеют отношение не к прогрессу, а к традиционной патриархально-корпоративной структуре корейского общества. Так, он отдает должное авторитетным и сыгравшим большую роль в национальной истории корпорациям охотников на тигров или бродячих торговцев, хвалит «великолепную и однородную по всей стране организацию» союза содержателей постоялых дворов с ее старинной системой дорожных взаимозачетов, «даже более остроумной, чем куковские чековые книжки» (1904. № 78. С. 2; 1905. № 10. С. 2). Автор уважительно отзывается об окультуривании корейскими крестьянами крутых горных склонов, так что «граница земледелия … поднялась в суровой Корее много выше, чем в благодатной Японии». Правда, тут же добавляет: «Странно одно, что этот терпеливый, мужественный и непреклонный кореец, победивший ветры, морозы и снега … не в состоянии бороться со злоупотреблениями отечественных чиновников» (1904. № 208. С. 3). Рисуя же патриархальные взаимоотношения в корейской семье, Серошевский оговаривается: «Впрочем, корейцы слывут как мягкие, добрые деспоты, а корейские дети – как послушные и прилежные подданные. <…> Начитавшись рассказов о курьезных отношениях корейских родителей к детям, … я, сознаюсь, был приятно поражен простотой и сердечностью…, которые мне удалось наблюдать и которые ничуть не отличаются от европейских» (1904. № 292. С. 2).

При всех своих различиях позиции русских публицистов характеризуются тремя принципиальными общими моментами. Во-первых, авторы, вне зависимости от своей общественно-политической ориентации, отказывали Корее в статусе реального субъекта мировой политики, откровенно рассматривая страну как объект борьбы за дальневосточные сферы влияния между крупными державами. Во-вторых, для их представлений характерен выраженный европоцентризм, переводящий сюжет в плоскость конфликта либерально-прогрессистских и консервативно-традиционалистских взглядов. В-третьих, и коммуникационная специфика, и идеологический контекст освещения событий в Корее не способствовали созданию устойчивого, однозначно трактуемого образа «Страны утренней свежести».

Таким образом, представления о Корее и корейцах, демонстрируемые русской прессой 1904–1905 гг., отличаются значительной амбивалентностью. Однако это двойственность иного рода, чем проявлявшаяся в отношении Японии и Китая. В случае Японии амплитуда оценок располагалась между образами «коварных переимчивых азиатов», возглавивших антиевропейское движение «желтой расы», с одной стороны, и «рыцарственного противника», «достойных учеников немцев» в военном деле и промышленном развитии, с другой. В случае Китая – между сетованиями по поводу мирного маньчжурского населения, безвинно притесняемого воюющими сторонами, и опасениями «удара в спину» со стороны «скрытого» или «возможного» врага, ждущего момента присоединиться к Японии. В пользу таких опасений говорили и память о недавнем «боксерском» восстании, именуемом в России «китайской войной», и «отвратительная хунхузиада» (по выражению газеты «Харбинский вестник»), доставлявшая много беспокойства ближнему тылу и транспортным коммуникациям русских войск в Маньчжурии, и место, отводимое Китаю в концепции «желтой опасности», сформулированной еще Владимиром Соловьевым[16]. На этом фоне Корея рассматривалась как единственная сторона, не только несправедливо втянутая в конфликт, но и абсолютно необоснованно страдающая от него. Соответственно, именно применительно к Корее русское общество обладало наибольшим потенциалом сочувствия.

Реализован этот потенциал оказался преимущественно в жанре журнальной беллетристики на злобу дня, особенно в рассказах прочно забытой сегодня писательницы Э. С. Вульфсон, специализировавшейся на типичных для начала века популярных очерках «из жизни стран и народов»[17]. Амбивалентность образа корейца носит здесь особенный характер. С одной стороны, именно в уста героев-корейцев, страдающих от «чужой войны», вкладывался универсальный пацифистский протест: « – О духи неба! – поразите нечестивых! Да будет проклят первый, поднявший руку на ближнего своего!»[18]; «Зачем это война на свете, такая свирепая, жестокая, беспощадная война? Разве мало еще бездомных сирот?»[19]

Миролюбие рассматривается как одно из центральных свойств «типичного корейца», органично ему присущее: «неправда людская глубоко трогала его, а с ужасами войны не мог примириться его миролюбивый нрав»[20]. Более того, и русскому персонажу, солдату, подружившемуся с корейцем из города Ыйджу («Ы-чжоу»), после этого «казалось странным, что в этом мирном городе неприятель, и он, Купцов, должен в него стрелять»[21]. С другой стороны, миролюбие это порой представлялось русским литераторам «излишним». Чувство, похожее на досаду, вызывали кажущаяся неспособность корейцев к действенному антияпонскому протесту, пассивность их патриотизма. Корни этого усматривались, в частности, в религиозной традиции – фатализме, определяемом «записанным в книгу судеб» и божественной волей «великого Оконшанте»[22]. «Так уж, видно, духи неба судили, чтобы мы вечно стояли на пути кому-нибудь…» – горько сетует один из персонажей[23]. При этом, как правило, подчеркивалась принципиальная этическая оппозиционность героя-корейца персонажам-японцам, приобретающая иногда символико-«антропологическое» измерение. Так, в рассказе «Кули» автора, выступающего под псевдонимом Киодай, японцы воспринимаются героем как нечто лишенное индивидуальности, даже не вполне одушевленное. Это «длинные вереницы людей в синих плащах, маленьких и суровых, которые настойчиво шли вперед и пропадали в синих ущельях», способные, «как волны», размыть любую преграду. Они «так же холодны, как лед в горах, и на их языке не находилось ни звука для ответного приветствия». Герой испытывает при виде японцев «смешанное чувство»: «и ненависть к ним, и страх перед ними, и желание их задобрить, и уважение перед их храбростью и настойчивостью»[24].

Понятному для читателя, человечному корейцу, который «плетется» к себе домой, «покачивая головой под огромной конической шляпой», японцы напоминают палачей, кем в конце концов и оказываются. Насильно мобилизованный герой превращен ими во «вьючное животное». Утрата свободы и перспектива погибнуть вдали от родины наполняют его тоской, подобной огню, который «понемногу уничтожал все его существо»[25]. Беспощадная эксплуатация корейских кули изображается автором как некий бездушный механический процесс. Он заставляет бедных и непросвещенных корейцев усомниться в сентенции собственного короля, некогда положившего по всей стране камни с надписью «Не спорь с чужеземцами!» «Маленький человек» сохраняет достоинство в своем последнем желании – умереть на родной земле, до того, как придется перейти границу с Маньчжурией. Как представляется, в ряде случаев в художественном изображении корейских сюжетов имела место латентная полемика с толстовским принципом непротивления злу насилием. Об этом говорит и финал рассказа «Кули», описывающий смерть главного героя: «Его желание исполнилось: последняя кровь его осталась в родной стране. В родной… Надолго ли?»[26]

Рассказы снабжались корейскими фразами в русской транскрипции и с подстрочным переводом, сносками, разъясняющими особенности местного быта. Источником этих сведений могли быть и «Описание Кореи», и «Ключ Дальнего Востока», и другие опубликованные к тому времени работы, появление которых обязывало беллетристов демонстрировать соответствующий уровень страноведческих знаний. Например, драматичные воспоминания персонажа, приговоренного японцами к смерти, о маленьком сыне, помогавшем ему сажать рис, Э. Вульфсон снабжает подробным примечанием о технике корейского рисоводства[27]. Именно в рассказах аккумулировался тот образ корейской повседневности, который русская публика способна была воспринять и запомнить, превратив со временем в стереотипные представления, в топосы («убогая корейская деревушка» из «крошечных глинобитных фанз», «белоснежные одежды», «широкополая черная шляпа», «аршинная трубка в зубах», «излюбленный рис», «почтительно опустившаяся на колени» перед старшим родственником женщина, «пучки волос» женатых корейцев и косы холостых, молитва перед «поминальными табличками», зависимость благополучия семьи от «счастливой могилы» предка, «уродливые чангжи и неуклюжие сольмеги» возле дороги, «нанизанные на веревочки» монеты-«пхуны» и т. д.). Однако заинтересованное внимание к своеобразию корейской национальной жизни не могло перевесить общего европоцентризма оценок: как авторы публикаций, так и их читатели склонны были ожидать от страны, подвергшейся оккупации, и ее народа «адекватного ответа», понимаемого в контексте собственной культуры и политики. Этому были подчинены и попытки показать особенности корейской национальной психологии[28].

Представление о «слабости» Кореи специфически отражено излагаемой Э. Вульфсон «корейской легендой» – символистско-романтической притчей о продаже корейцами китайскому богдыхану чудесного творения гениального художника Кима, заключающего в себе «счастье Кореи»: «И вот с того дня страна их все беднеет да беднеет, китайцы же все более и более процветают»[29]. Естественно, проблема отказа от истоков национальной культуры интересовала русское общество прежде всего применительно к собственной культурной традиции. Уже само символистское сведение художественных принципов описываемой в рассказе «корейской» культуры к свободе творческого акта лишает картину реалистичности, делая упоминание Кореи в рассказе факультативным. Однако именно такое образное лавирование на границе «своего» и «чужого» наиболее прочно фиксировалось массовым общественным сознанием, создавая необходимый контекст доброжелательности к «другому» и формируя предпосылки для постижения более реалистичного образа Кореи в будущем.

[1] См.: Поджио М. А. Очерки Кореи. СПб., 1892; Покотилов Д. Корея и японско-китайское столкновение. СПб., 1895; Лубенцов А. Г. Хамкенская и Пхиенапская провинции Кореи. Хабаровск, 1897; Северная Корея: Сборник описаний позиций / Под ред. Н. А. Корфа. СПб., 1901 («Секретно»); Корф Н. А., Звегинцов А. И. Военный обзор Северной Кореи. СПб., 1904.

[2] См.: Сыромятников С. Корейские этюды. I // Новое время. 1904. № 10038. С. 3.

[3] Огонек. 1904. № 5. С. 36.

[4] Там же. № 8. С. 58.

[5] Иллюстрированная летопись русско-японской войны. 1904. Вып. I. С. 31.

[6] Корсаков В. В. Заметка о Корее // Русские ведомости. 1904. № 32. С. 5.

[7] Меньшиков М. Из писем к ближним // Новое время. 1904. № 9998. С. 3.

[8] Летопись войны с Японией. 1904. № 4. С. 71.

[9] Хроника русско-японской войны. 1905. № 7. С. 28.

[10] Новое время. 1904. № 10177. С. 1. (Сообщение РТА).

[11] Из английской литературы о войне // Русские ведомости. 1904. № 96. С. 3.

[12] Война. Из рассказов очевидцев. В отряде полковника Мадритова // Русские ведомости. 1904. № 251. С. 3.

[13] Русские ведомости. 1904. № 251. С. 3.

[14] См.: Серошевский В. В Стране утреннего спокойствия. Путешествие по Корее в 1903 году. Бесплатное приложение к журналу «Всходы» за 1905 г. СПб., 1905; он же. Корея. Очерки. 2-е доп. изд. СПб., 1905. (Собрание сочинений, т. 4).

[15] «Вы ведь немного русский?» – спрашивал озадаченный кореец. См.: Серошевский В. Ключ Дальнего Востока. X // Русские ведомости. 1904. № 215. С. 3.

[16] Подробнее см.: Ермаченко И. О. Япония и Китай в русской прессе 1904–1905 гг.: динамика образов в контексте общественной самооценки // Межкультурный диалог на евразийском пространстве: Материалы междунар. науч. конф. Уфа, 2002.

[17] См. ее книги, выходившие в Москве, преимущественно в издательстве А. С. Панафиндина: «Как живут сарты» (1908), «Эсты, их жизнь и нравы» (1908), «Персы в их прошлом и настоящем» (1909), «Черногория и черногорцы» (1909), «Чехия и Моравия» (1911), «Киргизы» (1913), «Босния и Герцеговина» (1910), «Галиция до великой Европейской войны» (1915).

[18] Вульфсон Э. Горе старого Пака // Война с Японией. 1904. № 3. С. 6.

[19] Вульфсон Э. Перед лицом смерти: (Из военных мотивов) // Война с Японией. 1904. № 15. С.5.

[20] Вульфсон Э. Горе старого Пака. С. 6.

[21] Иванин. После сражения. Рассказ // Война с Японией. 1904. № 2. С.5.

[22] Вульфсон Э. Перед лицом смерти. С.4.

[23] Вульфсон Э. Горе старого Пака. С. 6.

[24] Киодай. Кули // Война с Японией. 1904. № 11. С. 7.

[25] Там же.

[26] Там же. С. 9.

[27] Вульфсон Э. Перед лицом смерти. С.5.

[28] См., напр.: Вульфсон Э. Перед лицом смерти. С.4–5.

[29] Вульфсон Э. Апофеозы войны // Война с Японией. 1904. № 27. С.9.