Ирина Викторовна Поткина

Промышленная революция в России началась в середине XIX в. с ведущих отраслей текстильной промышленности, в которых активно использовался труд наемных рабочих. Если следовать терминологии английского историка О. Крисп, именно текстильная промышленность явила собою пример так называемых автономных сил экономического развития. Фактор запоздалого вступления России на путь индустриализации, по сравнению с Великобританией, Бельгией и Францией, таил в себе и некоторые преимущества для страны-новичка, которыми сумели воспользоваться наиболее активные и предприимчивые представители молодой и быстро развивающейся отечественной мануфактурной промышленности. В процессе перенесения технического и организационного опыта индустриальных первопроходцев на российскую почву огромную роль сыграл чисто субъективный фактор. Отечественная промышленность в этом смысле многим обязана двум выдающимся предпринимателям: русскому С. В. Морозову и немцу Л. Кнопу.

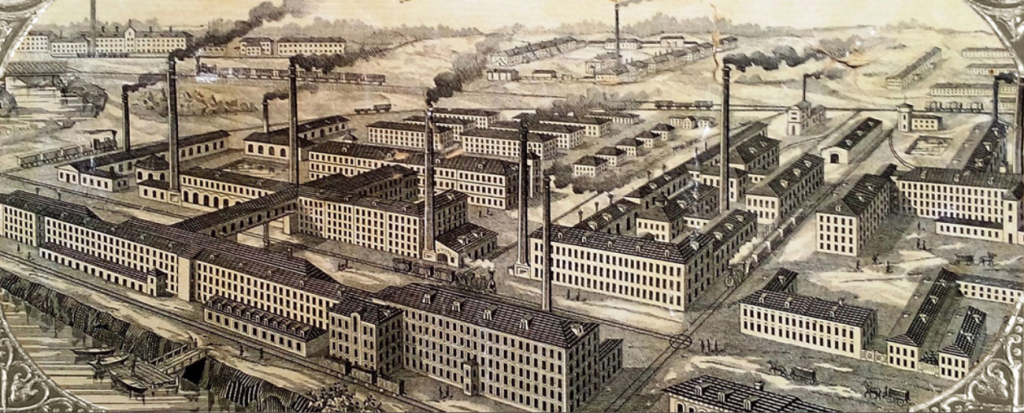

В 1846 г. в местечке Никольском была основана «образцовая» бумагопрядильная фабрика, которая была запущена в действие 15 января 1848 г. Этот поворотный момент в истории российской текстильной промышленности, ознаменовавший собою начало грандиозного по своим масштабам процесса машинизации производства, впервые описал и проанализировал немецкий историк Г. Шульце-Геверниц в конце XIX в. Современные исследователи, российские и зарубежные, существенно дополнили общую картину, созданную Г. Шульце-Геверницем[1]. Со своей стороны, мне хотелось бы привести некоторые новые данные, являющиеся яркой иллюстрацией первого этапа технической революции в России, в котором выдающуюся роль сыграли английские производители оборудования.

Бумагопрядильная фабрика Саввы Морозова разместилась в двух каменных корпусах новейшей конструкции, одно из которых отводилось под газовое заведение. Все машины приводились в движение двумя паровыми двигателями английского производства в 80 и 40 л.с., снабженными специальным устройством, позволявшим регулировать при подаче давление пара. Это было изобретение инженера Петре, запатентованное в Великобритании. Данный прибор позволял сберегать энергию и экономить на потреблении топлива (дровах) до 30%. Как отметил владимирский губернский механик И. Е. Несытов, «обе машины устроены и действуют весьма правильно, и поддерживаются с большим вниманием»[2]. Что касается самой бумагопрядильни, то ее оснащение ничем не уступало паровому отделению. Л. Кноп привез в Россию в общей сложности 122 разного рода станков последних систем для выработки пряжи. И. Е. Несытов обратил особое внимание на работу клеильной машины стоимостью в 4 тыс. руб. серебром, которая позволяла производить аппретуру основ[3]. Она заменяла собой шлихтовальные станки и вентиляторы и давала в сравнении с ними большой экономический эффект, который заключался в следующем. Во-первых, ее производительность была вдвое выше, во-вторых, на обслуживание машины требовалось 2 человека, вдвое меньше, чем для шлихтовальной, в-третьих, она была проста и легка в эксплуатации. И, наконец, новая клеильная машина позволяла сберегать бумажную пряжу от разных утрат.

В конечном итоге устройство прядильной фабрики с оборудованием новейшей конструкции обернулось для С. В. Морозова огромной выгодой. За сутки при двухсменной 24-часовой работе выделывалось 80 пуд. пряжи средних номеров. По мнению И. Е. Несытова, Савва Васильевич «положил начало совершенно другому производству», важному и значительному «производству нанки и других бумажных изделий». Причем пряжа его выработки, как отмечал механик, отличась по сравнению с другими своей дешевизной. Для обслуживания фабрики из Англии в Россию приехали знающие дело специалисты. Возглавил первоклассное морозовское заведение механик Я. Александер, за правильность эксплуатации машин отвечал инженер В. Руттор, мастера В. Шервинг и У. Хойл контролировали работу прядильщиков[4]. С этого момента и вплоть до начала 1880-х гг. Никольская мануфактура постоянно использовала труд английских инженеров и мастеров.

И. Е. Несытов не один раз посещал бумагопрядильную фабрику С. В. Морозова. Губернский механик обращал внимание не только на объемы производства, но и на рациональную организацию, дававшую отличные результаты. «Должно заметить, что на Николаевской бумагопрядильне выпрядка выходит более экономическая, чем у других прядильщиков здешней губернии. …годичная выпрядка без сомнения зависит от отличного устройства и содержания машин, от тщательного надзора и от употребления хорошего хлопка». С. В. Морозов продолжал обновлять оборудование. В 1855 г. внимание механика привлекли новые более производительные трепальные машины, также привезенные из Англии. Все эти годы процесс расширения производства не прекращался. В середине 50-х гг. XIX в. возводились новые каменные корпуса для прядения и красильни, последнюю также предполагалось оснастить паровыми двигателями. В очередной раз И. Е. Несытов подтвердил высокий статус Никольской мануфактуры, отнеся ее к числу «замечательных наших хлопчатобумажных фабричных заведений»[5]. Заметим, что вступивший в семейное дело 12-летним подростком младший сын основателя династии Тимофей стал не только свидетелем, но и участником этого знаменательного события, которое во многом определило отношение будущего руководителя к проблеме технической оснащенности фабрик.

С конца 1840-х гг. Л. Кноп, а затем и созданный им в 1852 г. торговый дом играли первостепенную роль в развитии морозовской фирмы вплоть до начала 1870-х гг. Он стал основным поставщиком оборудования, сырья, а также выступил в роли главного кредитора. В 1860–1870 гг. предприятие Морозовых развивалось в основном за счет привлечения собственных капиталов, и, тем не менее, оно активно кредитовалось как у частных лиц, так и в банках. В 1860 г. (на конец операционного года) доля заемных средств составила 13,5%, в 1861 г. повысилась до 38,5%, к 1869 г. снизилась до 29,3%. В числе крупных кредиторов на первом месте стоял торговый дом «Л. Кноп». Так, например в 1860–1861 гг. ему было выписано векселей на сумму свыше 1 млн. руб., при его посредничестве в Англию тогда было переведено за хлопок, машины и материалы более 800 тыс. руб. По объемам кредитования «Л. Кнопу» заметно уступала Московская контора Государственного банка, которой следовало по дисконтированным векселям долга на сумму 416,3 тыс. руб. Морозовы также заимствовали деньги у своих ближайших родственников. М. К. Симонова, теща Т. С. Морозова, занимаясь учетом векселей, выдавала бланковый кредит в размере 336,3 тыс. руб.[6]

Надо отдать должное предпринимательскому таланту главного владельца Никольской мануфактуры после смерти С. В. Морозова — Тимофею Саввичу. Не порывая связи с торговым домом «Л. Кноп», он создал независимый канал получения сырья и оборудования из Англии. С этой целью в 60-е гг. XIX в. Т. С. Морозов открыл в Ливерпуле на Дейл-стрит контору, занимавшуюся покупкой ткацких и прядильных станков у крупнейших машиностроительных заводов Великобритании, а также хлопка и пряжи через посреднические фирмы. Делопроизводственная документация ливерпульской конторы 1870-х гг. сохранила имена деловых партнеров Никольской мануфактуры. Это — «Green & Son», «John Harrison», «Robert Hall», «Platt Bros & Co. Ltd.», «Curtis & Son», «John Musgrave & Sons». Что касается покупки хлопка на ливерпульской бирже, то Т. С. Морозозов пользовался услугами «Братьев Рейс»[7]. Иными словами, он сумел освободиться от опеки и технического диктата Кнопа и завести самостоятельные каналы приобретения необходимого ему оборудования и сырья.

К 1870 г. ситуация в области кредитования существенным образом изменилась. Список частных коммерческих фирм, ссужавших своими товарами торговый дом Морозовых, пополнился новыми лицами и насчитывал 29 предприятий. Как правило, это были деловые партнеры Т. С. Морозова. Торговый дом «Л. Кноп» утратил доминирующие позиции и вошел в семерку самых крупных кредиторов по документам и реверсам[8]. Объемы заимствований по ним колебались от 300 до 600 тыс. руб. Кроме «Л. Кнопа», в эту группу вошли Е. Д. Рахманова, Д. С. Лепешкин, Сампсоньевская и Кренгольмская мануфактуры, торговый дом «Вогау и Ко»[9].

К концу XIX в. изменилось положение конторы «Л. Кноп» в экономике России, что было вызвано рядом причин. Самая главная заключалась в том, что рынок на машины и станки значительно расширился в связи с бурным ростом текстильной промышленности, и одно предприятие, даже при значительных оборотах, уже не могло удовлетворить возросшие потребности. С другой стороны, появилось большое количество других посреднических фирм, работавших на русском уставе, самые крупные из которых составили конкуренцию «Л. Кнопу». В их числе торговые дома «Шпис и Прен» (основан в 1894 г. немецкими предпринимателями) и «John Sumner & Co.» (основан в 1860 г.). Владельцем последнего являлась английская фирма «Эрнест Гретер и Ко». «John Sumner & Co.» поставлял в Россию не только оборудование британского производства, но и целого ряда европейских фирм, включая германские. Так, например, этот торговый дом являлся представителем таких заводов, как «Babcock & Wilcox Ltd.», «John Taylor & Co.», «James Farmer & Sons», «Братья Зульцер», «Обермайер и Ко», «В. Шлафгорст и Ко». По числу переданных ему Никольской мануфактурой заказов «John Sumner & Co.» в конце XIX в. значительно опережал контору «Л. Кнопа». Одновременно с указанными российскими фирмами, Морозовы имели прямые контакты с иностранными посредническими предприятиями, такими как «Thomas Evans & Co. Ltd.». Эта фирма являлась представителем 24 английских заводов, в число которых вошли «Howard & Bullough, Ltd.», «Dronsfield Bros Ltd.»[10].

На втором этапе технической революции складывалась более сложная общая картина. В конце XIX в. безраздельное господство английских производителей оборудования на русском рынке было поколеблено во многом благодаря экономическому усилению Германии в результате политического объединения. В это время на российских текстильных фабриках стали устанавливаться машины, изготовленные как английскими, так и германскими, швейцарскими и бельгийскими фирмами. На первые позиции в поставке паровых машин на русский рынок выходят Гёрлицкий завод и предприятие «Братьев Зульцер». Что касается текстильного оборудования, то здесь монополии англичан также пришел конец. Однако в изобретении новых ткацких станков и в производстве прядильных Великобритания все-таки сохранила приоритет.

Одновременно с английскими машинами на русские фабрики стали поступать станки, изготовленные Эльзасским и Циттаусским машиностроительными заводами, предприятиями «Братьев Зуккер» в Грюнберге, «Монфортс» в Гладбахе, «Гаубольд» в Хемнице. Список германских поставщиков оборудования в начале XX в. был достаточно широк. Анализ присланных прейскурантов в Товарищество Никольской мануфактуры позволил определить список потенциальных партнеров, чьи заводы были расположены в Ауэ, Берлине, Гуммерсбахе, Крефельде, Магдебурге, Мангейме, Херсфельде. Причем это были предприятия, производившие не только машины для полного цикла текстильного производства, но и паропроводы высокого давления, водоочистительные устройства, локомобили и др. Что касается английских заводов, партнеров Никольской мануфактуры, то их число значительно увеличилось по сравнению с тем, что было в середине XIX в. Морозовы имели прямые контакты с компаниями «Brooks & Doxey Ltd.», «Dronsfield Bros Ltd.», «Horsfall & Bickham», «Hacking & Co.», «Baerlein & Co. Engineers»[11].

В конце XIX в. Морозовы обновили парк паровых двигателей и котлов, обеспечивавших силовой энергией фабричные корпуса. К этому времени установленные Т. С. Морозовым английские паровые машины исчерпали свой ресурс, и Правление признало необходимым заменить их более мощными. С этой целью за границу в конце 1890 г. отправился инженер-технолог М. Я. Ковальский, который должен был посетить ведущие европейские машиностроительные предприятия. Предварительно он заехал на Тверскую мануфактуру Морозовых, где познакомился с работой парового двигателя завода «Братьев Зульцер». Отметив ряд его достоинств, Марьян Яковлевич признал, что «наша Гёрлицкая машина отделана лучше и работает также хорошо, а в конструктивном отношении представляет много преимуществ». В общей сложности он осмотрел 17 заводов. Из них по качеству исполнения работ он выделил только четыре. Это — предприятие «Братьев Зульцер» в Винтертуре (Швейцария), Гёрлицкий машиностроительный завод (Германия), бельгийская фирма «Van-den-Kerchove» в Генте и компания «Hick, Hargreaves» в Болтоне (Англия). Подытоживая результаты своей поездки в Западную Европу, М. Я. Ковальский написал: «В конце концов, можно сказать, что одинаково безопасно будет заказать требующуюся нам машину одному из этих четырех заводов, а чтобы избрать один из них, нужно руководствоваться качествами предлагаемых проектов, гарантией, ценой и т.п. обстоятельствами»[12].

Из составленного инженером отчета по командировке, можно узнать также, что на Гёрлицком заводе к заказу Никольской мануфактуры подошли самым серьезным образом. Ковальский встретился с инженером-конструктором Кольманом, профессором Берлинского политехникума Ридлером и директором завода Бёнишем. Вместе они обсудили все технические особенности проектируемой машины и требования Никольской мануфактуры. При этом Кольман, чьи проекты осуществлялись несколькими предприятиями в Германии и Австрии, сообщил Ковальскому, что, по его мнению, лучшим заводом во всех отношениях является Гёрлицкий. На обратном пути в Россию Марьян Яковлевич уже имел на руках готовый проект машины. В результате Никольская мануфактура разместила здесь свой заказ и получила самую мощную на тот момент компаунд машину в 1350 л.с. Два других мощных двигателя в 1250 и 1100 л.с. были изготовлены заводом «Братьев Зульцер». Что касается паровых котлов, что треть их была сделана собственными силами на Механическом заводе Товарищества, а остальные английским заводом водотрубных котлов «Babcock & Wilcox Ltd.»[13].

Данная история хорошо показывает нам характер взаимоотношений ведущей русской текстильной фирмы с зарубежными производителями оборудования. Отечественные инженеры приезжали в Европу, имея на руках или технические требования к проекту или сам проект в самых общих чертах. В конечном итоге выбор падал на завод, который мог предложить высокое качество исполнения, надежную гарантию при невысокой цене. Говоря современным языком, происходил выбор поставщика на конкурсной основе. В то время машиностроительные заводы, как правило, работали на частный заказ, и поэтому были заинтересованы в каждом клиенте и предложении. Есть все основания говорить о том, что морозовская фирма и западноевропейские производители — это равноправные партнеры, заинтересованные друг в друге.

Второй этап технической революции, приходившийся на рубеж веков, был связан с важнейшими изменениями в теплоэнергетике. В начале XX в. в России происходило внедрение паровых турбин, водотрубных котлов, экономайзеров, механических топок. Одновременно паровые поршневые машины, которые приводили в движение станки, заменялись электроприводом. С конца XIX в. берет свое начало процесс электрификации производства. На первом этапе происходила замена газового освещения на электрическое, затем — переход на одиночные электроприводы, массовое внедрение которых в России началось в 1908–1910 гг. Для текстильного производства это имело огромное значение. Во-первых, улучшение качества освещения в совокупности с другими факторами привело к снижению травматизма. Во-вторых, внедрение электропривода позволило увеличить производительность станков примерно на 20%. Что касается процесса прядения, то это позволило регулировать скорость движения машины, последнее имело огромное значение и позволило устранить главный недостаток — непостоянство в натяжении нити, приводившее к ее обрыву. Для приведения в движение прядильных станков использовались трехфазные коллекторные двигатели переменного тока[14].

На рубеже XIX–XX в. приоритет Германии в электротехнике был бесспорен. Сначала в России появились дочерние предприятия германских фирм, которые в конце XIX в. были преобразованы в формально русские компании. Это акционерное общество русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске» (образовано в 1898 г.), Русское общество электромеханического завода «Шуккерт и Ко» (основано в 1899 г. и преобразовано в 1913 г. в компанию «Сименс–Шуккерт»), а также Всеобщая компании электричества (основана в 1901 г.). Вклад первых двух фирм в электрификацию русских фабрик и заводов практически во всех отраслях промышленности трудно переоценить.

По самым приблизительным данным, которые, на наш взгляд, нуждаются в корректировке, Московское отделение фирмы «Сименс и Гальске» поставило электрооборудование и устроило электрическое освещение на 65 текстильных хлопчатобумажных, льняных, суконных и шелковых фабриках ЦПР. В число постоянных клиентов входили Прохоровская Трехгорная, Никольская, Норская, Егорьевская, Шуйская, Иваново-Вознесенская, Рождественская, Вязниковская мануфактуры, Товарищества Н. Н. Коншина, В. Морозова, «Братьев Разореновых», Горбуновых и многие другие предприятия ЦПР. При этом Норская мануфактура запросила и проект устройства телефонных подстанций. Что касается Московского отделения общества «Шуккерт и Ко», то оно установило связи с не менее, чем 20 текстильными фирмами. Причем его партнерами являлись и клиенты «Сименс и Гальске». Словом, действовал принцип выбора поставщика на конкурсной основе. При этом все поставляемое оборудование в соответствии с договором должно было отвечать техническим стандартам Союза германских электротехников, а разного рода измерительные приборы немецкого изготовления обязаны были проходить проверку в Германской палате мер и весов[15].

Никольская мануфактура Морозовых в 1904 г. закончила строительство Центральной электрической станции, которая позволила приступить к массовому внедрению электроприводов на фабриках. На ней были установлены паровые турбины системы «Brown–Boveri». Это был следующий шаг масштабной технической модернизации производства, которая продолжалась вплоть до революции 1917 г. Архивные данные говорят о том, что поставки моторов фирмы «Шуккерт и Ко» для ткацких цехов начались уже в 1906 г. Ранней весной заводские специалисты приступили к оборудованию фабрик Никольской мануфактуры новыми двигателями[16]. С этого времени происходила не прекращающаяся установка и постоянное обновление динамо-машин и электромоторов. При этом, если заказывалась устаревшая модель, то завод-изготовитель считал необходимым уведомить клиента о более совершенных моторах, сопровождая рекомендацию техническим описанием, раскрывающим преимущества. Как правило, на фабриках морозовской фирмы устанавливались электродвигатели двух предприятий: «Сименс и Гальске» и «Шуккерт и Ко»[17]. Словом, в Товариществе Никольской мануфактуры проводилась так называемая пошаговая модернизация.

В дореволюционной России в начале XX в. создание высоковольтных сетей не носило массового характера, хотя первые опыты их сооружения датируются 1895 г. На юге империи в числе первопроходцев было общество «New Russia Ltd.», электрическая станция которого проложила линии электропередачи по огромной территории Юзовского завода. В центральной части России разветвленная сеть протяженностью в 35 км охватила промышленные предприятия Богородска, Павловска и Орехова. Станцией в Богородске владело акционерная компания «Электропередача», дочернее предприятие «Общества электрического освещения 1886 г.». Технический проект и оборудование принадлежало фирме «Сименс и Гальске»[18].

11 октября 1912 г. Правление «Саввы Морозова сын и Ко» обратилось к фирме «Сименс и Гальске» с просьбой разработать проект устройства высоковольтной линии протяженностью 8 км от ЦЭС в Никольском до деревни Городищи, где была расположена отделочная фабрика Товарищества. При этом были выдвинуты технические требования к проекту. Со своей стороны, фирма «Сименс и Гальске» также высказала предложения и рекомендации при проведении монтажных работ, обращая внимание заказчика на достоинство предлагаемого проекта. Так, в предварительной смете говорилось: «Особое внимание мы обратили на защиту всей установки от перенапряжений, последствия которых при воздушных проводах часто ведут к перерыву действия установки. Согласно Вашему желанию, для воздушных проводов мы предложили решетчатые столбы (железные). Но это не исключает возможности воспользоваться деревянными столбами, как более дешевым способом подвеса проводов. В то же время у железных столбов есть преимущества в их более долговечной службе и незначительности их ремонта». Общая стоимость всех работ превышала сумму в 81 тыс. руб.[19]

В августе 1916 г. Правление Никольской мануфактуры обратилось в общество «Сименс–Шуккерт» с предложением разработать линии электропередачи от ЦЭС к 46 машинам на торфяных болотах, принадлежащих Товариществу. 16 декабря 1916 г. морозовская фирма получила смету на устройство подстанции, монтаж воздушных линий и моторы с принадлежностями. Все это позволяло заменить громоздкие локомобили и подключить торфяные прессы к моторам, снабженным гибким переносным кабелем. На указанные цели Товарищество ассигновало 181 тыс. руб. Первые поставки оборудования планировались на апрель 1917 г. В конечном итоге полная электрификация болот существенно повышала производительность. И в этом случае Никольская мануфактура предъявила свои технические требования к исполнению проекта. В числе прочих указывалось на то, что «трансформаторы и воздушная сеть должны быть снабжены необходимыми измерительными приборами, выключателями, громоотводами и приспособлениями для предохранения всей установки от действия перенапряжения». При этом допустимые потери не должны были превышать 5%[20]. К сожалению, мы не знаем, удалось ли Никольской мануфактуре осуществить задуманную и уже детально разработанную модернизацию торфяного производства.

В начале XX в. список деловых партнеров мануфактуры Морозовых в области электротехники не ограничивался названными нами фирмами. Товарищество заказывало электромоторы акционерному обществу «Вольта» в Ревеле, Всеобщей компании электричества, имевшей собственные заводы в Риге. Работы по электрификации конторы и склада в Петербурге осуществляло «Общество 1886 г.», а устройство грузопассажирских лифтов происходило на конкурсной основе, в результате чего исполнение заказа было доверено технической конторе Р. Эрихсона. Хотелось бы отметить тот факт, что в начале XX в. Никольская мануфактура оборудовала свои отделения и склады в разных городах империи электрическими подъемниками, которые заказывались как в Германии, так и в России. Чаще всего пользовались услугами машиностроительного завода «Альфред Гутман и Ко», чьими электрическими товаропассажирскими лифтами с кнопочным управлением и наклонным элеватором были оборудованы киевская, харьковская, петербургская конторы и московский склад в Юшковом переулке. Одновременно с этим в 1909–1910 г. происходила телефонизация служб управления Товарищества для осуществления оперативной связи Правления с конторами. Электрическая начинка телефонных подстанций, проводка кабелей и пр. также доверялись фирмам немецкого происхождения. В эти же годы на фабриках была установлена электрическая пожарная сигнализация[21].

Практика посылки инженеров для ознакомления с работой новых машин на предприятиях в Германии сохранилась и в XX в. Очень хорошо работали информационные сетевые каналы, т.е. фирмы как русские, так и немецкие регулярно снабжали текстильные фабрики не только своими прейскурантами, но и техническими описаниями новых изобретений и усовершенствований. Весной 1910 г. В. Н. Оглоблин, возглавлявший Совет заведующих Никольской мануфактуры, и химик-технолог Э. И. Эйзеншмидт, директор отбельно-красильной фабрики, отправились в Германию для ознакомления с работой электрического отбельного цеха, смонтированного фирмой «Сименс и Гальске». С конца 1909 г. Товарищество «Саввы Морозова сын и Ко» вело переговоры об установке у себя аппаратов для получения активного хлора методом электролиза. Он давал ежедневную экономию в 2,18 руб. Информируя об этом визите головную фирму в Берлине, руководство московского отделения писало: «Как известно, мануфактура Саввы Морозова — одна из крупных в России, и для нашей фирмы было бы очень важно иметь там электрический цех». В конечном итоге была составлена смета на сумму около 5 тыс. руб. Работы по установке и пуску оборудования производились под руководством инженеров Общества «Сименс и Гальске»[22].

В 1890 г. английский инженер Нортроп (с 1881 г. жил в Америке) изобрел автоматический ткацкий станок, который знаменовал собой очередной переворот в технике текстильного производства. В 1895 г. на Лондонской выставке он получил высокую оценку, поскольку превосходил все известные системы механизмов. После этого станок стал очень быстро внедряться в производство, особенно в Америке. Первые опыты использования ткацких станков новейшей системы в России относятся к 1896 г., когда Большая Ярославская мануфактура выписала на пробу 16 автоматов Нортропа. Товарищество «Саввы Морозова сын и Ко» тоже заказало эти станки, но вскоре прекратило на них работу. Однако Никольская мануфактура приобрела автоматические шпульные машины системы Вейльд, которые устанавливались на станках прежней конструкции. Ткацкий автомат не сразу получил широкое распространение на отечественных фабриках, поскольку был в три раз дороже механического станка, на 15–17% уступал ему в производительности и занимал большую площадь. Его преимущество заключалось в том, что один ткач мог одновременно обслуживать 12–15 машин, происходила автоматическая смена шпуль, а при обрыве нити он сразу прекращал работу. Словом, экономия получалась от сбережения рабочей силы.

Российским лидером в использовании новых ткацких станков стала Михневская фабрика Товарищества Старо-Горкинской мануфактуры Шорыгиных, расположенная в 28 км от Москвы. Никольская мануфактура не отказалась полностью от применения автоматов, о чем свидетельствует факт закупки их в 1904 г. у завода Рюти (Швейцария). Но к решению проблемы моментальной остановки станка при обрыве основной нити в Товариществе подошли по-другому. Летом 1911 г. Совет заведующих признал необходимым установить на ткацких машинах специальные автоматические приспособления (одно из изобретений Нортропа), прекращавшие работу станка при обрывах. С этой целью было ассигновано 5,8 тыс. руб. на закупку означенных приборов. Они предназначались для машин, на которых производились дорогие ворсовые ткани с тем, чтобы устранить на них появление ткацкого брака — близны[23].

Словом, ведущее предприятие текстильной промышленности России Товарищество «Саввы Морозова сын и Ко» все время находилось на гребне технического прогресса. Оно сумело установить прямые контакты с передовыми европейскими и российскими предприятиями, производившими новейшее оборудование. Отношения между деловыми партнерами как с зарубежными, так и с отечественными строились на взаимовыгодной основе, а сама сетевая связь была достаточно разветвленной и густой.

В заключение хотелось бы привести высказывание современника, который высоко оценил торгово-промышленную деятельность купцов Морозовых. «Имея свои прядильные и ткацкие, они… довели свои изделия до высокой степени совершенства, так что на всех выставках им справедливо присуждают первые награды. Несмотря на то, что качество товаров доведено почти до совершенства, производство постоянно прогрессирует, разнообразится и увеличивается ассортимент товаров (которые достигают свыше 70 сортов), приспосабливаясь к вкусам и требованиям новых рынков. Благодаря хорошим качествам изделий, фабрики эти давно приобрели обширный круг потребителей, так что даже в годы тяжелые для мануфактурной промышленности, кризисы, подрывая другие не столь солидные производства, отражаются в слабой степени на делах Морозовских мануфактур, так как в покупателях нет недостатка. В этом отношении промышленность эта находится на хорошей дороге, не гоняясь, подобно австрийским и некоторым германским фабрикам, а за ними и нашей лодзинской промышленностью за возможной дешевизной изделий, они вместе с тем не поступаются их качеством и не пускают в торговлю тех недолговечных, красивых лишь до первой стирки, товаров, которыми первыми наводняют рынки. Вот почему промышленность эта должна быть отнесена к числу наиболее солидных»[24].

Ирина Викторовна Поткина

[1] Шульце-Геверниц Г. Крупное производство в России. (Московско-Владимирская хлопчатобумажная промышленность). М., 1899; Дальманн Д. Людвиг Кноп, бременский предприниматель в России // «Большое будущее». Немцы в Экономической жизни России. Берлин, 2000; Петров Ю. А. Немецкий «человеческий капитал» в дореволюционной России (Торговый дом «Л. Кноп») // Экономическая история. Предпринимательство и предприниматели. М., 1999; Thompstone S. Ludwig Knoop, “The Arkwright of Russia” // Textile History. 1984. Vol. 15. No. 1.

[2] Журнал мануфактур и торговли. 1849. № 4. С. 69–70.

[3] Аппретура — одна из заключительных операций отделки готовой пряжи или ткани. Основа — продольные нити, идущие вдоль ткани в отличие от утка.

[4] Журнал мануфактур и торговли. 1849. № 4. С. 71, 74–77.

[5] Там же. 1854. Ч. II. № 4–6. С. 213; 1857. № 4. С. 67.

[6] Бланковый кредит (частного лица) — кредит без материального обеспечения, основанный только на личном доверии к кредитующемуся. Подсчитано по: ЦИАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 3. Л. 31–33, 35–37 об., 139 об.,

[7] ЦИАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 33; Оп.1. Д. 186.

[8] Реверс — обязательство выкупить данный в залог вексель до срока платежа по нему.

[9] ЦИАМ. Ф. 342. Оп. 1. Д. 55. Л. 30.

[10] Там же. Д. 400; Фабрично-заводские предприятия Российской империи. Пг., 1914. № 12, 58, 200 (П).

[11] ЦИАМ Ф. 342. Оп. 1. Д. 397. Д. 533. Д. 653.

[12] Там же. Д. 309. Л. 2 об., 16, 16 об.

[13] Там же. Д. 309; Д. 631. Л. 25, 25 об.; Товарищество Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко» ко Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. М., 1896. С. 12.

[14] Очерки истории техники в России (1861–1917). Кн. 2. М., 1973. С. 225, 282.

[15] См.: ЦИАМ. Ф. 590, 2105.

[16] Там же. Ф. 342. Оп. 1. Д. 570. Л. 5–8, 10–14.

[17] Там же. Ф. 2105. Оп. 1. Д. 257, 318, 806; Ф. 590. Д. 134, 239.

[18] Очерки истории техники. Кн. 2. С. 272, 273; Очерки истории техники в России (1861–1917). Кн. 1. М., 1975. С. 377.

[19] ЦИАМ. Ф. 2105. Оп. 1. Д.318. Л. 75–92.

[20] Там же. Ф. 590. Л. 6–22, 47, 108–108.

[21] Там же. Ф. 342. Оп. 1. Д. 574. Л. 1–4 об., Л. 8, 17; Д. 595. Л. 6, 21–27, 68, 71; Д. 742. Л. 2–4, 19, 22; Д. 777. Л. 4, 30; Ф. 2105. Оп. 1. Д. 257. Л. 42, 55, 100.

[22] Там же. Ф. 2105. Оп. 1. Д. 306. Л. 11–12, 23–28, 50. Текст оригинала: «Wie Jhnen bekannt, ist die Manufaktur von Sawwa Morosoff iene der grössten Russlands, und ware es für unsere Firma von Wert dort eine elektrische Anlage ausfünren zu können».

[23] Йоксимович Ч. М. Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем. М., 1917. Ч. 1. С. 132–132б; Очерки истории техники. Кн. 1. С. 322, 323; Цейтлин Е. А. Очерки истории текстильной техники М.–Л., 1940. С. 335–356; ЦИАМ. Ф. 342. Оп. 5. Д. 442. Л. 41. Близна — брак ткани, при котором две нитки основы на лицевой стороне или изнаночной пущены сряду.

[24] Свирский В. Ф. Фабрики, заводы и прочие промышленные заведения Владимирской губернии. Владимир,1890. С. 24.

Добавить комментарий